「夏の空って僕が子どもの頃はもっと青かった。

今は暑いだけで白っぽい…。」

ずっと前からそう思っていたのですが、一度掲示板に書き込んだところ

「思い出補正」

「老人になって目が濁っただけ」

というレスだけで終わってしまいました。

目の濁り云々は完全にズレていますが、思い出補正は拭いきれないので検証しました。

仮説として

-

相対湿度の増加

-

絶対湿度の増加

-

エアロゾル(大気中の微粒子)の増加

など

湿度による影響の考察

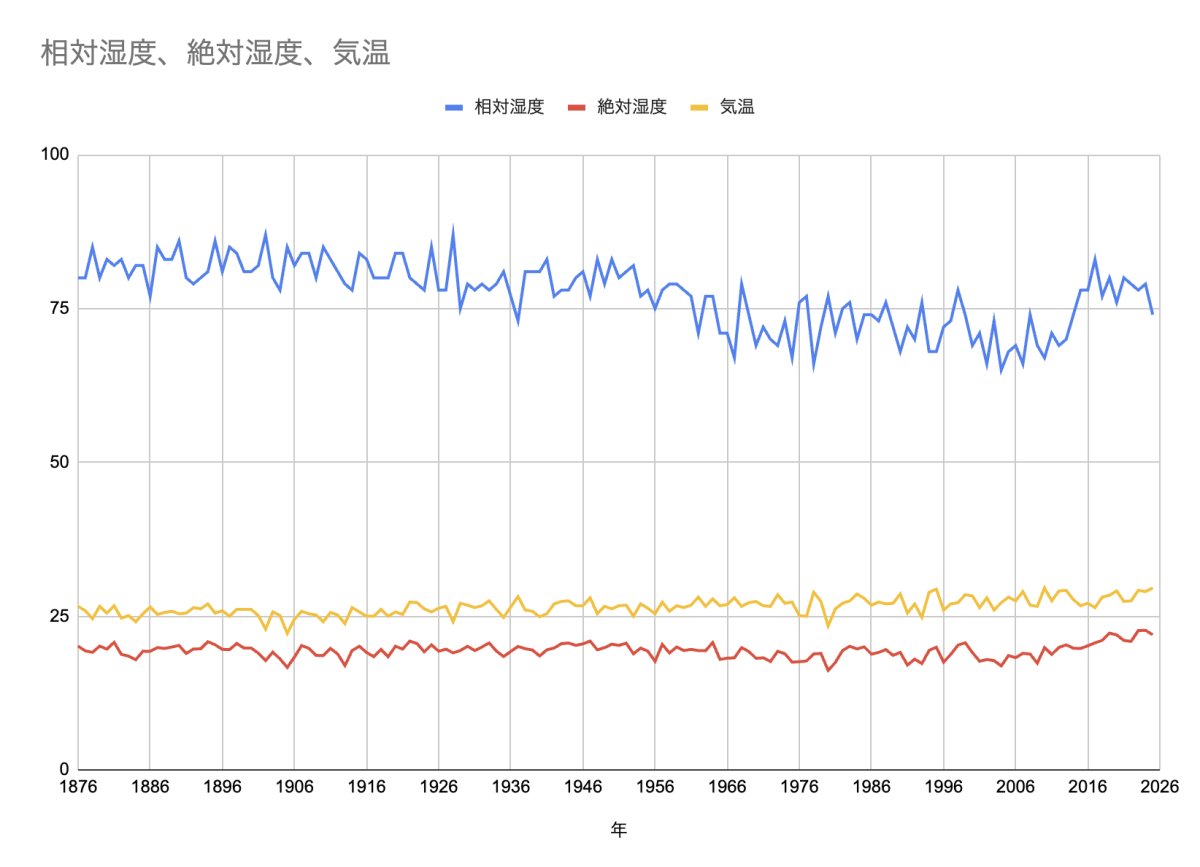

以前公開されている気象庁データから東京の相対湿度を見たのですが、特に昔は低かったというわけでもなく、この説はいきなり否定。

しかし、相対湿度が変わっていなくても気温上昇があるのなら絶対湿度は上昇しているのでは?と8月の平均湿度、平均気温を元に絶対湿度を算出したのが次のグラフ。

結果、地上での絶対湿度は極端に上がっているわけではないようです。それどころか相対湿度は100年前と比べると下がっていますね。

気温は若干上昇していますが、ご存知の通り真夏日の日数だけで比べると近年は非常に増えています。そちらはテーマが変わってしまうので深掘りしませんが、気になる人は気象庁のサイトからご覧ください。

2010年辺りから上昇し始めているのも気になるのですが、これの原因は他に海面温度や風の影響なども関わるため複雑になります。

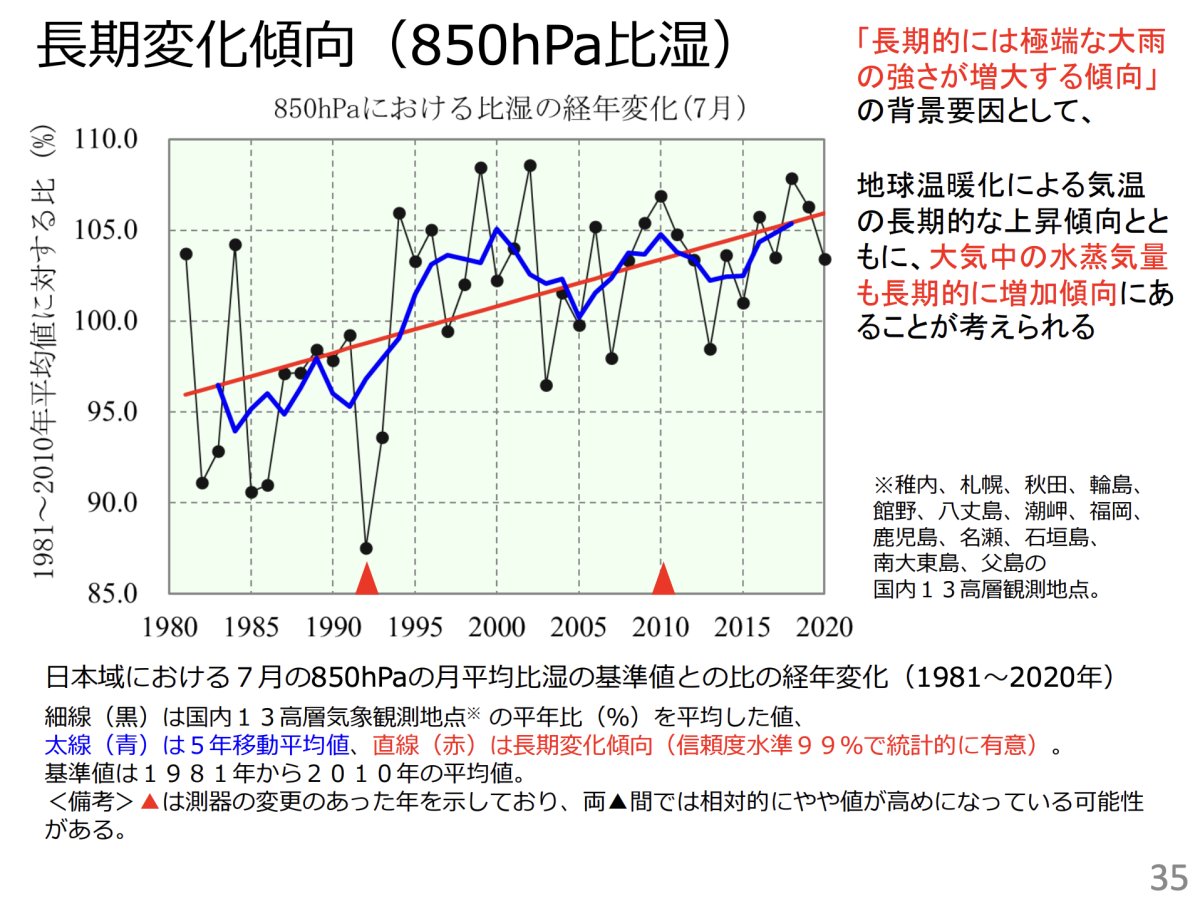

では湿度の影響は関係ない?と、このデータ的にはそうなるのですが、空の話ですので上空1.5kmでの湿度(850hPa比湿)をグラフにしたものがこちら(1981〜2020年 国内13高層観測地点)。

2020年7月の天候と大規模な大気循環場の特徴(PDF) 気象庁:2020.8.20

こちらは40年間の間に増加傾向であると出ています。

湿度が増えると空が白っぽくなる仕組み

-

乾燥した空気のとき

空気中の分子(窒素や酸素など)だけが光を散乱させていて、波長の短い青色が特によく散乱され、空が青く見える(レイリー散乱)。 -

湿度が高いとき

空気中に微細な水滴(霧や雲の初期)が増える。

これらは分子よりもずっと大きいから「ミー散乱」という別の散乱が起きる。ミー散乱は波長にあまり依存せず、青も赤もまとめて散乱するので、結果として空全体が白っぽくなる。 -

霞やもやの見え方

湿度が高いと空気中のチリやエアロゾルに水分が付着して粒が大きくなり、散乱がさらに強まる。

このようなメカニズムにより空は白く見える。春霞は花粉や黄砂、低層の逆転層によるチリや湿気の滞留等。

エアロゾルについての考証

空が白く見えるのはミー散乱によるものですが、それには湿度だけでなく核となるエアロゾルが必要です。

エアロゾルとは空気中を漂う微粒子で、PM2.5(硫酸塩、硝酸塩、スス等)、黄砂、火山灰、海塩粒子、花粉などが含まれます。

これらは湿度が高いと水を吸って粒径が大きくなり、散乱が強まり空が白っぽく見えるのです。

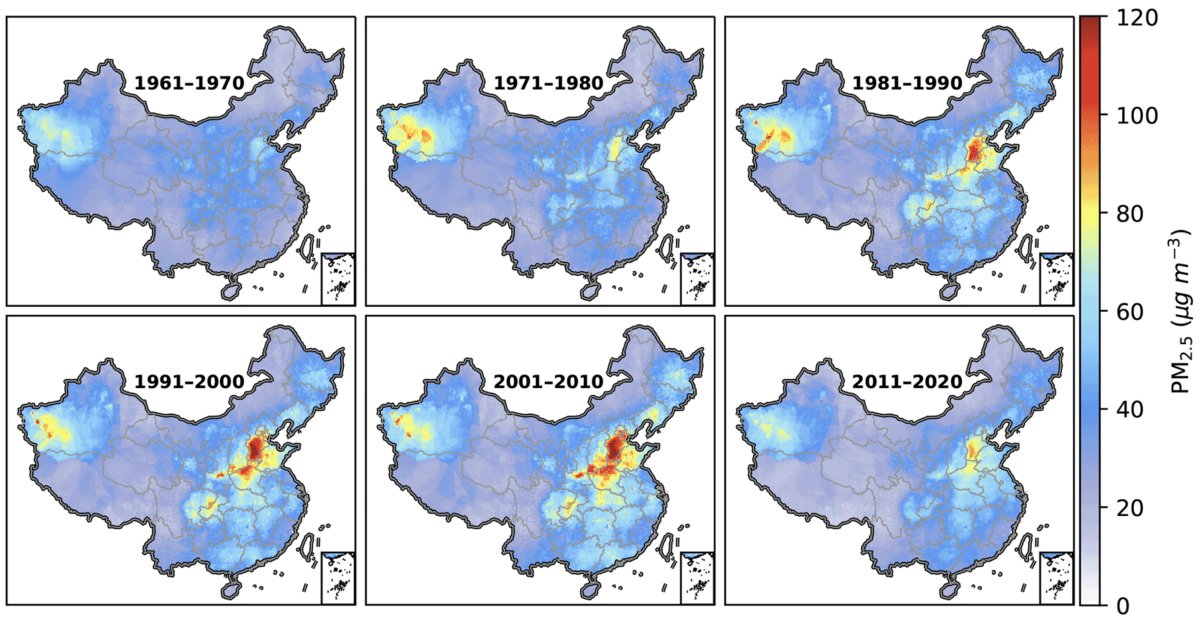

近年ではPM2.5…(特に硫酸塩・硝酸塩などの二次生成粒子)による「スモッグ」が注目されており、中国からの越境輸送や国内発生源の影響が重なって問題となっています。

中国でのPM2.5濃度は2013年以降減り続けていますが、それでも子ども時代(半世紀前)の澄んだ空と比べると、依然として高い水準にあるのが現状です。

1960年から2020年までの10年間の平均PM 2.5質量濃度のグリッド分布。

〜 Reconstructing 6-hourly PM2.5 datasets from 1960 to 2020 in China

高度経済成長期(1970年代ごろ)でも「夏空が青かった理由」

-

スモッグは主に低層に滞留していた

-

当時の大気汚染は確かに激しかった(SO₂、煤煙、光化学スモッグ注意報も頻発)。

-

でもそれは「地表付近」に強く出やすく、空全体を覆うほどではなかった。

-

見上げた高い空は、汚染層の上に抜けるので「青」が見えた。

-

-

汚染物質が“短命”だった

-

煤煙や硫酸塩エアロゾルは、夕立や降雨で比較的すぐ洗い流された。

-

夏は対流活動が強く、午後の夕立が多かった → エアロゾルがリセットされやすい。

-

-

境界層が低く、汚染が上空まで達しにくかった

-

当時は都市ヒートアイランドや気候変化の影響が今ほど強くなく、

-

汚染物質は主に「都市の上の浅い層」に閉じ込められた。

-

だから都市の水平線近くは霞んでも、真上は濃い青空が広がった。

-

ただし、これらは上空の大気汚染データが当時の物がなくて仮説に過ぎない。

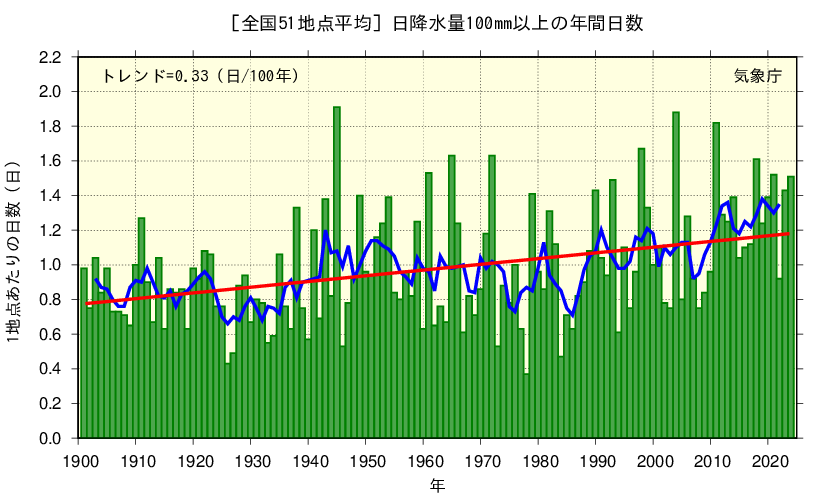

2.の夕立に関してはデータが不足しているので検証できず。主観では昔の方が夕立は多かったような記憶。

ただ、大雨の日数自体は増えている。

5-1. [観測結果] 日本国内の極端な大雨の発生頻度が増加している 気象庁

このページでは、上記「850hPaの比湿増加」も併せ、大雨の日が増える一方、雨がほとんど降らない日も増えるといった、極端な現象になる説明もしている。

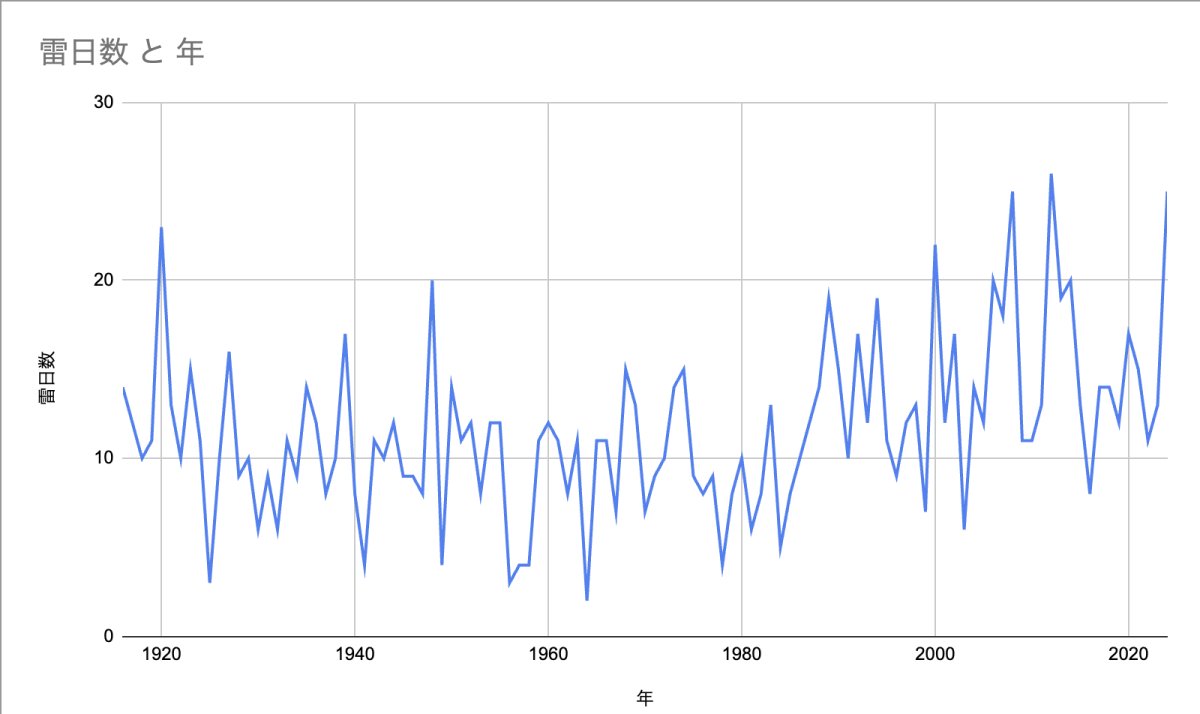

落雷を夕立の近似として扱うとデータ自体はあるが、あくまで近似事象として扱っているのでそのものではない。

ちなみに、落雷日も増えている@東京

まとめ

「昔は夏空が青かった」は単なる記憶の美化ではなく、温暖化に伴う上空の水蒸気量増加と、大気中のエアロゾル増加による空の白色化として説明がつく。

PM2.5問題も徐々に治りつつあり、またいつか真っ青な夏空を見上げる日が来るのを期待しています。